Information

-

2024/3/27

2023年度版「調査研究要覧」発刊のお知らせ -

2023/11/2

キャリア自律セミナー2023(全6回)アーカイブ動画&イベントレポート公開のお知らせ

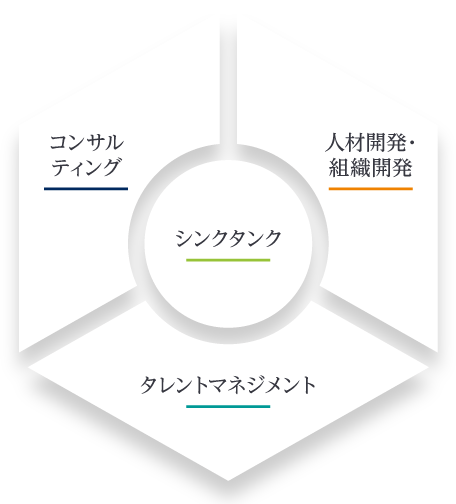

シンクタンク

実務に役立つ❝Deliverable❞な調査・研究から得た《知》を発信しています。

主なテーマ:

ソリューション

パーソル総合研究所は、人と組織、労働市場に関してあらゆる視点から調査・研究を行っています。

その調査・研究結果から得られた知見を活かし、「人と組織の躍進」をミッションとして、お客様に伴走しながら課題解決のためのソリューションをご提案します。

組織・人事変革を、総合的に支援

組織・人事コンサルティング人・チーム・組織の状態を

豊富なツール・手段で可視化

「人と組織の成長の要」となるマネジメント

人材の育成とリーダーシップの強化を支援

キャリア開発支援の仕組みづくり、

各年代の特性・課題に対応したプログラム

変化に強く、成果を上げ続けられる

営業組織とセールス個人を育てる

すべてのビジネス・パーソンに必要な

ポータブル・スキル習得を支援

ビジネスアナリシス